览读者丨野城:未来的人类,保护数据比保护贞操更重要

检索最具启发性的艺术新闻

聚焦改变生活的艺术实践

每周一位艺术圈KOL私人导览

第四五期 主播 野城

旅法建筑师,策展人,艺术家,诗人,评论家,未来学家,野城建筑事务所(Wild City Factory)创始人/主持建筑师。

“ 这是一个碎片化的时代,没有任何一方是主导性的。任何强大的存在终将被粉碎成无数的粒子,最后被回收进无意义的海量数据之中。

这是2020年的第一期览读。在这4个多月焦虑纷乱的局势之中,新冠疫情成为全球各个领域关注的焦点。每个层面都被其深深影响,那些着重于物理空间体验和交流的领域更是一片萧条。全球博物馆美术馆画廊陆续关闭,艺术这个凌驾于现实之上的缪斯女神被现实更加彻底的隔离。

我们很难发现新年伊始有什么值得关注的艺术新闻,太多的灾难冲突和不幸充斥着整个互联网。艺术好像变得不那么重要了,抗疫和生存成了所有人关注的主题。艺术市场在近两年的经济大势之下日渐低迷,在这次疫情之下怕是要跌落谷底。这恰恰说明了艺术离不开现实,而且深陷其中,不能自拔。

这次疫情之后,经济全球化的步伐遇到了回旋,下一个时代会演变成半球化、1/4球化甚至更加破碎的国际政经版图吗?没人能够预料。但对于艺术圈来说,有一点是肯定的:艺术无国界,艺术市场深深依赖全球化,中国艺术家也是在全球化视野中一路成长而来。从后殖民到后全球化,无论是艺术市场的整体发展还是艺术家的个体创作,都将面临一个重新洗牌的颠覆性转变。我们不再能拘于旧有舒适的艺术圈看待艺术问题。一切问题都可能是艺术面临的问题,现实将更加猛烈地冲开艺术的大门。每一个变革的时代,都有重生的契机。是回归艺术本体,放逐艺术缪斯,还是跟撒旦签下契约,每个人都有选择的权利。

未来是未知的,未来起伏不定,它有太多的可能性。这是我们对未来应当充满信心的依据。”

一周览读

中国独立影像展一个历史使命的终结

点击图片延展阅读:中国独立影像展

在疫情到来之前,这个从2004年创立已举办了14届的中国独立影像展就已早早“隔离”,避免了聚众观影传播病毒的尴尬。独立电影的概念并没有明确的界定。它不一定就是小众,一部好的独立电影往往关注于每一个个体的存在,关注那些平凡而又不平凡的存在。独立影展的存在价值是保持一种对现实进行集体自省的能力,这无疑是这个时代稀缺而宝贵的精神素养。

人民的艺术

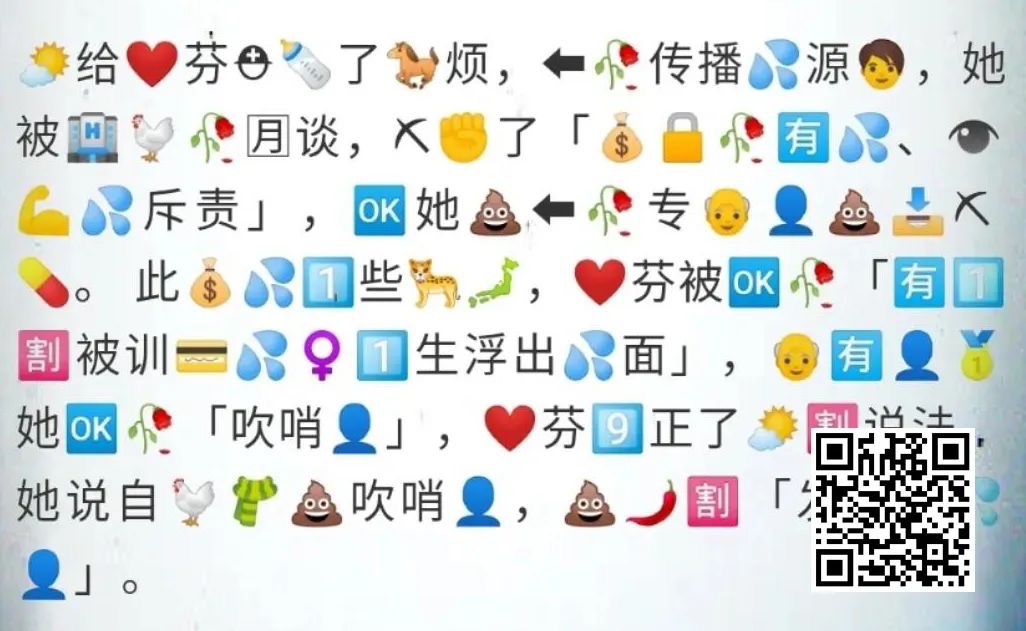

识别图中二维码延展阅读:在项脊轩

李文亮医生的事件激起的不只是人民群众的愤慨,更激发了人民群众的智慧。在局限下如何进行无限的信息传播和表达,这场全民性的行为艺术无疑会写进全球互联网史。

当展览馆变成方舱医院

点击图片延展阅读:野城

在武汉疫情爆发最严重的时期,体育馆、展览馆、学校变成集合病房,规整密集的病床填满巨大空旷空间的地面,非人比例的超高空间成为临时居住地。当个人成为集体,在数字和生死之间徘徊,整齐划一的集体生活在异化中成为一种日常。通过体育馆展览馆这类公共空间被征用后的空间异化,可以辨认出一种新的异托邦形态——武汉异托邦。

武汉异托邦的一个重要的空间形态——展览馆,也是一个参与性很强的公共展示空间。空荡的展览厅本该摆放艺术作品,现在却被一张张病床占领。病床成为展览厅的展示物,病人成为展览厅的参观者,不,是居住者。展示和私密形成一种对立冲突。空旷的展厅、巨大的立柱、抛光的地面和屋顶的射灯,没有一样是为人的居住所设计。但此刻,展览厅也被征用成为临时医院......

齐泽克:置身疫情

永远着眼于全球性景观

点击图片延展阅读:三联生活周刊

真相是我们的城市不是远离了自然,而是从宏观微观两个层面更加深入地浸淫在自然的怀抱之中。全球化与地表重塑,个人主义与基因改造,消费主义与环境污染,数字经济与自然废墟。越是封闭的实验室,越是在与自然之母进行着最隐秘最深入的沟通,但当人类的欲望玷污这种神圣的沟通,这种失效或变异的沟通语言将成为一种共与不共的灾难。人类的激进是进化的Bug,导致了人类在看似脱离自然的环境下超自然地进化,之后还是要落回到自然的培养皿中接受残酷的检验!

“线上巴塞尔”勉强在线

点击图片延展阅读:Hi艺术

3月18日,不能在实体空间开幕的香港巴塞尔博览会开辟了网上展厅。来自31个国家及地区的235间顶尖国际艺廊参与,超过2100件作品在线上展示。

毕竟这个线上平台只是一个电子画册的功能,每个画廊也只有10件作品的展示页面,更没有办法在平台上交易支付。对于低价、年轻艺术家以及影像作品来说可能线上平台有一定的操作性,但对于大量实物艺术作品,尤其是高端艺术、经典名作的交易来说无疑是缘木求鱼。

很显然,艺术市场离不开体验式的实体展示空间。对艺术本体的感知,更离不开物理空间。凡是能够通过界面获得的感知都是损耗巨大的二手信息,现有的虚拟技术也无法让人通过界面或VR眼镜塑造更多真实的体验。有些信息是可以通过第二感知(从界面来感知)获得的,有些信息是永远也不可能通过这种方式获得。艺术,就是这样一种存在,你必须用你的身体,用你的眼耳鼻舌身意直接而真切地去感受它。

UABB线上闭幕

但不要停止对未来的想象

2019年底开幕的第八届深港城市\建筑双城双年展(深圳)受疫情影响,在关闭了两个多月的实体展览之后,进行了线上闭幕式。本届主题“城市交互”(Urban Interactions)紧扣当下时代脉搏。这一届双年展可以说是深双的一个历史性转折。十四年举办的7届深双主要是面向城市的现实,从城市打开到城市更新到存量城市激活等方面,通过展览试图推动城市现实问题的解决。而这届完全是面向城市的未来。科技与城市、科技与文化艺术的融合,这是深双的一个转型也是新的起点。

作为本届深双的参展人,我想深双一方面要坚持它的实验性,在某种程度也需要“去建筑师化”,消解那种职业性和专业性,尝试更多跨领域的探索和挑战。另一方面也要避免 “科技表象化”,过度地强调技术应用。双年展毕竟不是科技产品的展会,应更具前瞻性和学术性。

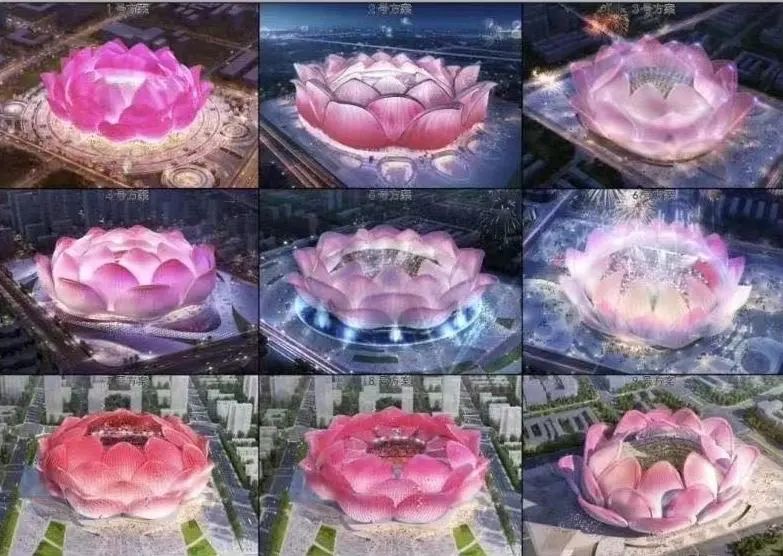

一个审丑时代,当莲花被扭曲成恶俗

点击图片延展阅读:三联生活周刊

最近引起广泛争议的恒大莲花球场建筑刷爆了朋友圈。中国这些年的魔幻建筑已经很多,不断刷新大众接受的底线。

我们的现实其实都是通过“心造”方式来呈现的。心如果是在一个正常状态,会产生比较合理的现实。但是心扭曲而你脑特别强,就会产生更可怕的魔幻现实。大量的建筑空间让你觉得不舒服呆不下去,但说不出来为什么,大脑理性分析不出来。但是你的心感受到这种空间对你有压迫,有干扰,让你焦虑,让你浮躁。

美丽新世界:

这里没有痛苦,没有恐惧

点击图片延展阅读:WeLens

新版《美丽新世界》的电影预告释出,让我们能够重温赫胥黎(Aldous Huxley)的同名小说,一个与《一九八四》齐名的“反乌托邦”故事。这会是我们的未来吗?或许未来比这个更甚,很可能是《1984》+《美丽新世界》+《黑客帝国》三合一的AI大数据垄断的反乌托邦世界。

未来的人类,可能保护数据比保护贞操还要重要。你可以占有我的身体,但不要拿走我的数据......

在生死面前

爱情都不重要了,艺术重要么?

点击图片延展阅读:WeLens

两个让我至今难忘的作品,痛并爱着,爱并痛着。

1978年玛丽娜·阿布拉莫维奇(Marina Abramović)与乌雷(Ulay)的作品《吸呼》,两人将嘴巴对在一起,互相吸入对方呼出的气体。17分钟后他们的肺里充满了二氧化碳,都倒在地板上昏迷不醒。这一表演所要表达的,正是亲密关系中一个人“吸取”另一个人生命的毁灭性能力。

另一个是《潜能》,阿布拉莫维奇和乌雷在1980年横贯欧洲的作品。两个人面对面站立着并专心地注视着对方,手里还同时拉着一个紧绷的弓,在乌雷的手里紧拉着一支带毒的箭,正对着阿布拉莫维奇的心脏。由于弓箭的张力使他们的身体略向后倾斜,他们稍不留神,那支毒箭就会离弦射出,同时,通过扩音器听到的是他们心脏急剧加速的跳动声。整个作品持续四分十秒。

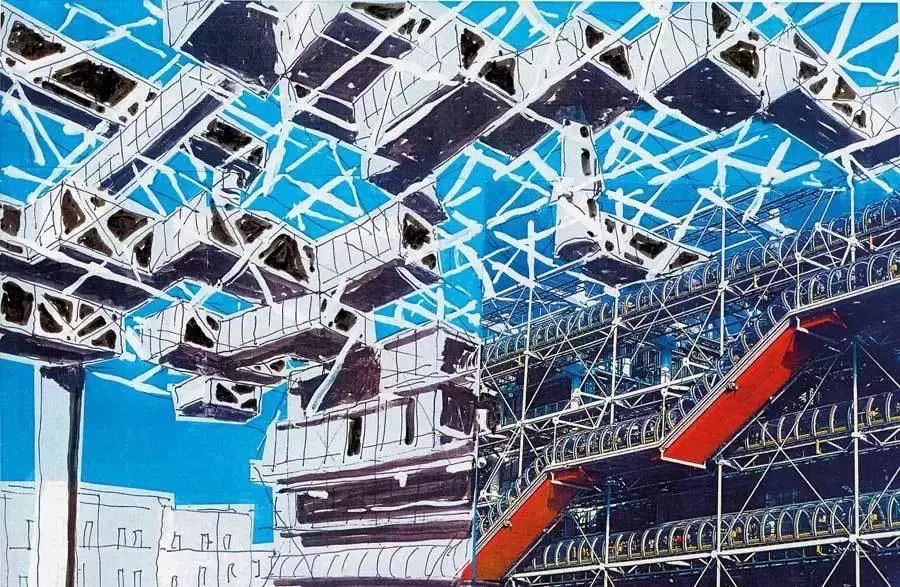

乌托邦建筑师尤纳·弗里德曼仙逝,享年96岁

点击图片延展阅读: 建日筑闻

尤纳·弗里德曼,上个时代最后一位法国建筑城市理论大师于今年2月21日仙逝。

1957年,尤纳·弗里德曼在巴黎组建了“移动建筑研究小组”(GEAM),他的“空中城市”和“移动建筑”理论对后来的建筑学发展影响重大,影响了新陈代谢派、建筑电讯、蓝图组等著名实验建筑群体。

弗莱德曼是“玩乐建筑”的倡导者,坚持“人性化建筑”。2019年弗里德曼的个展《即兴在建筑中可能吗?》在上海PSA开幕,他还参加了上一届的深港双年展。

2018年1月,94岁高龄的弗里德曼亲自来深圳布展他的装置作品。那组作品在南头古城外的空草坪上,名字叫《流浪者之家》。他就像上个时代的乌托邦流浪者,流浪到现在这个超现实的中国。

疫情还没结束

新媒体艺术又在全球刷眼球了?

点击图片延展阅读: 新媒体艺术站

新媒体作为一种大众化的艺术传播方式并没有让人摆脱物理空间而完全沉浸在像素构成的虚拟空间之中。相反,以沉浸式为噱头的新媒体展更加依赖物理空间。新媒体的沉浸方式依赖于空间尺度感,依赖于物理界面,依赖与环绕式视觉和声学电子设备。没有物理空间的展示,再好的技术也制造不出新媒体的体验。因为在手机界面上,它就是一个手机屏保。

我们这个世界已经发生的巨变,这种巨变不仅仅是技术的爆炸性飞跃和物质建设的癫狂,更是我们对这个世界的感知的巨变。我们越来越多地借助技术来体验现实,技术成为人的感官延伸,这就造成了对世界真实性与虚构性的界定的困惑。这直接影响到未来的展览空间,从构造到呈现,从空间到体验,从感官到心灵,都将不同于传统的展览空间。策展人如何在这样的未来趋势下进行新的策展方法论的重构和创新,显得迫在眉睫。

鸣谢

中国独立影像展 / 在项脊轩

野城 / 三联生活周刊

Hi艺术 / 深港双城双年展 / 三联生活周刊

WeLens / 建日筑闻 / 新媒体艺术站

出品人 / 马继东

主编 / 尹菱

——

编辑 / 阿爽

实习设计 / 李芷君

——

项目顾问 / 陈媛

专题策划 / 刘霞

特约撰稿 / 黄梅(欧洲驻地)

——

监制 / 舒剑

首席运营 / 李海虹

——

官方网站 www.artpower100.com

栏目合作/ 项目咨询 media@artpower100.com